脳の機能と構造

脳とは、運動・知覚などの情報伝達の最上位中枢器官であり、また、感情・情緒・理性などの精神活動においても重要な役割を果たしています。

脳は大きく分けて、大脳(終脳)、間脳、小脳、脳幹の4つの構成されます。

大脳(終脳)

一般的に連想される「脳」とは、この大脳のことを指します。大脳は中枢神経の中心的な組織で、運動の発動とあらゆる知覚情報の収集と分析を担います。身体のコントロールや知覚情報の分析は、大脳のなかの大脳皮質という部位が主に行っています。

また、大脳皮質はその溝に沿って前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉に分けられ、それぞれの部位ごとに運動や知覚、言語、視覚などの機能の中枢が配置されています。この機能の配置を「大脳皮質の機能局在」といいます。

前頭葉

運動機能、両眼球を同一方向に向ける運動、運動性言語中枢、感情や判断力、創造等の精神活動を担います。

頭頂葉

知覚・思考の認識や統合、身体位置の空間的認識(身体の姿勢や手足の位置、関節の屈曲の程度を認識する能力)などを担います。

側頭葉

聞こえてきた音を言葉として認識したり、何の音であるかを識別したりする聴覚認識の中枢、相手の話した言葉の意味を理解する感覚性言語中枢、新しい記憶の中枢などを担います。

後頭葉

視覚と眼球運動などを担います。

間脳

すべての知覚情報の中継と配送を担当します。

視床脳(ししょうのう)と視床下部(ししょうかぶ)の2つの部位から構成され、視床は全身の知覚受容器から集められた知覚情報を分析し、大脳皮質のそれぞれの知覚中枢へ配送する働きを担います。視床下部は、自律神経(交感神経、副交感神経)の中枢と考えられています。また、体液量や体温、食欲、性欲などを調節する働きを担います。

脳幹

脳幹は中脳、橋(きょう)、延髄の3つの部位から構成されます。

※ 間脳を脳幹の一部に含める考え方もあります。

脳幹は神経線維のメインストリートとして、すべての運動指令と感覚指令が通過します。また、脳幹にはほとんどの脳神経核が集中しており、頭部や顔面、舌、咽喉頭の運動・知覚、味覚や聴覚などの感覚を担います。

※ 詳しくは脳神経とはをご覧ください。

小脳

平衡機能や筋肉の緊張の維持と姿勢の保持、スムーズかつ正確な運動の調節などを担います。

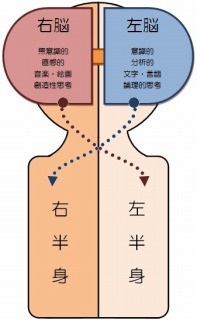

脳の優位性と運動神経の交差

「右脳は感覚的、左脳は理論的」という言葉をテレビなどで聞いたことがあるかと思います。左右の脳は異なる役割をしており、右脳は音楽や絵画などの創造性思考を担い、左脳は言語や計算などの論理的思考を担っています。そして、左右の脳は脳梁(のうりょう)という組織により連携を取り合っています。

言語聴覚士の専門分野である失語症は、左脳の言語野が損傷されたために発症する障害です。この言語野は多くの方は左脳にあり(右利きの方の数%、左利きの方の30~50%は右脳にあると言われています)、言語野のある脳には主要な精神機能が集まっているため、「優位半球」という言い方をします。反対に他方の脳のことは「劣位半球」という呼び名をしますが、これは劣っているという意味ではありません。

また、脳から発せられる体を動かす指令は、延髄の部分で交差しています。これが有名な「錐体交差」です。この交差により、例えば左脳にダメージを負ってしまった場合は、右半身に麻痺でてしまうという現象が見られます。

言語野

脳機能のなかで、言語を司る中枢のことを言語野と言います。言語野には運動性言語を司るブローカ野と感覚性言語を司るウェルニッケ野があります。また、この2つの言語野は弓状束という神経経路により接続されています。

ブローカ野

脳の領域の一部で、運動性言語中枢とも呼ばれています。

言語処理や言語産出に関わる部位であり、大脳皮質の前頭葉にある下前頭回の弁蓋部と三角部に位置しています。

この部位に障害を受けると、ことばの産出に困難を示すブローカ失語の症状を呈します。

ウェルニッケ野

脳の領域の一部で、感覚性言語中枢と呼ばれています。

音声言語の理解に関わる部位であり、大脳皮質の側頭葉にある上側頭回の後部に位置するしており、聴覚野を囲むように存在しています。

この部位に障害を受けると、他人のことばの理解に困難を示すウェルニッケ失語の症状を呈します。

弓状束

側頭葉-頭頂葉連合部の後部と前頭葉を結ぶ神経経路です。

大脳のなかでも言語に特化したブローカ野とウェルニッケ野を接続していると考えられています。

この経路に障害を受けると、言語の産出と理解は保たれるが、復唱に困難を示す伝導失語の症状を呈します。