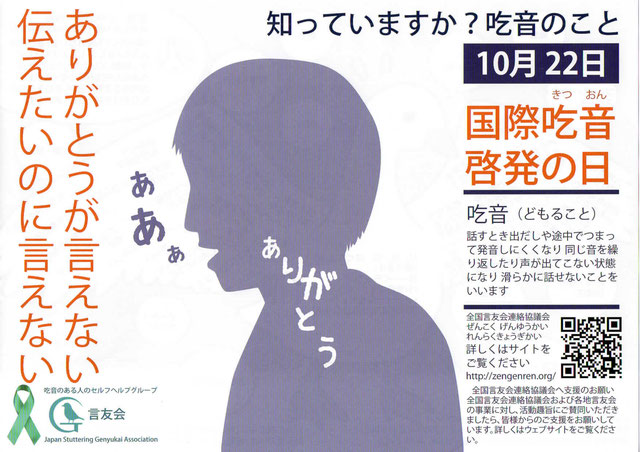

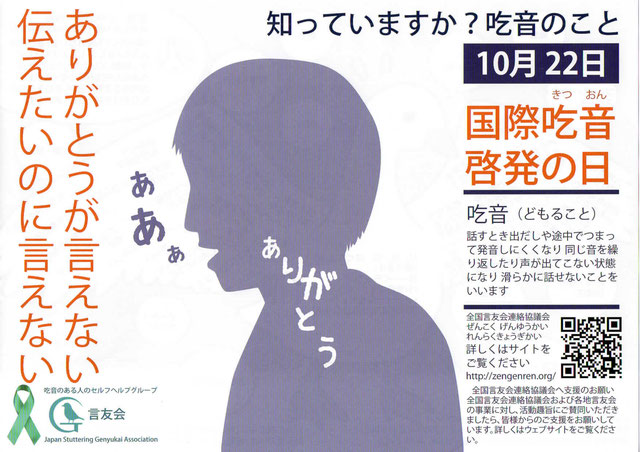

吃音

吃音 吃音症で精神障害者保健福祉手帳をとるにはどうしたらよいか

言葉をうまく出せない症状の吃音と障害者手帳について説明していきます。

相談は耳鼻科?精神科?

画像:発達障害のある小中高生向け 放課後等デイサービス

吃音症は「言葉を繰り返してしまう(連発)」「言葉が伸びてしまう(伸発)」...

吃音

吃音  聴覚障害

聴覚障害  聴覚障害

聴覚障害  聴覚障害

聴覚障害  聴覚障害

聴覚障害  聴覚障害

聴覚障害  聴覚障害

聴覚障害  高次脳機能障害

高次脳機能障害  発達障害

発達障害  高次脳機能障害

高次脳機能障害