聴覚障害

聴覚障害 FM補聴システムの使用例と福祉制度

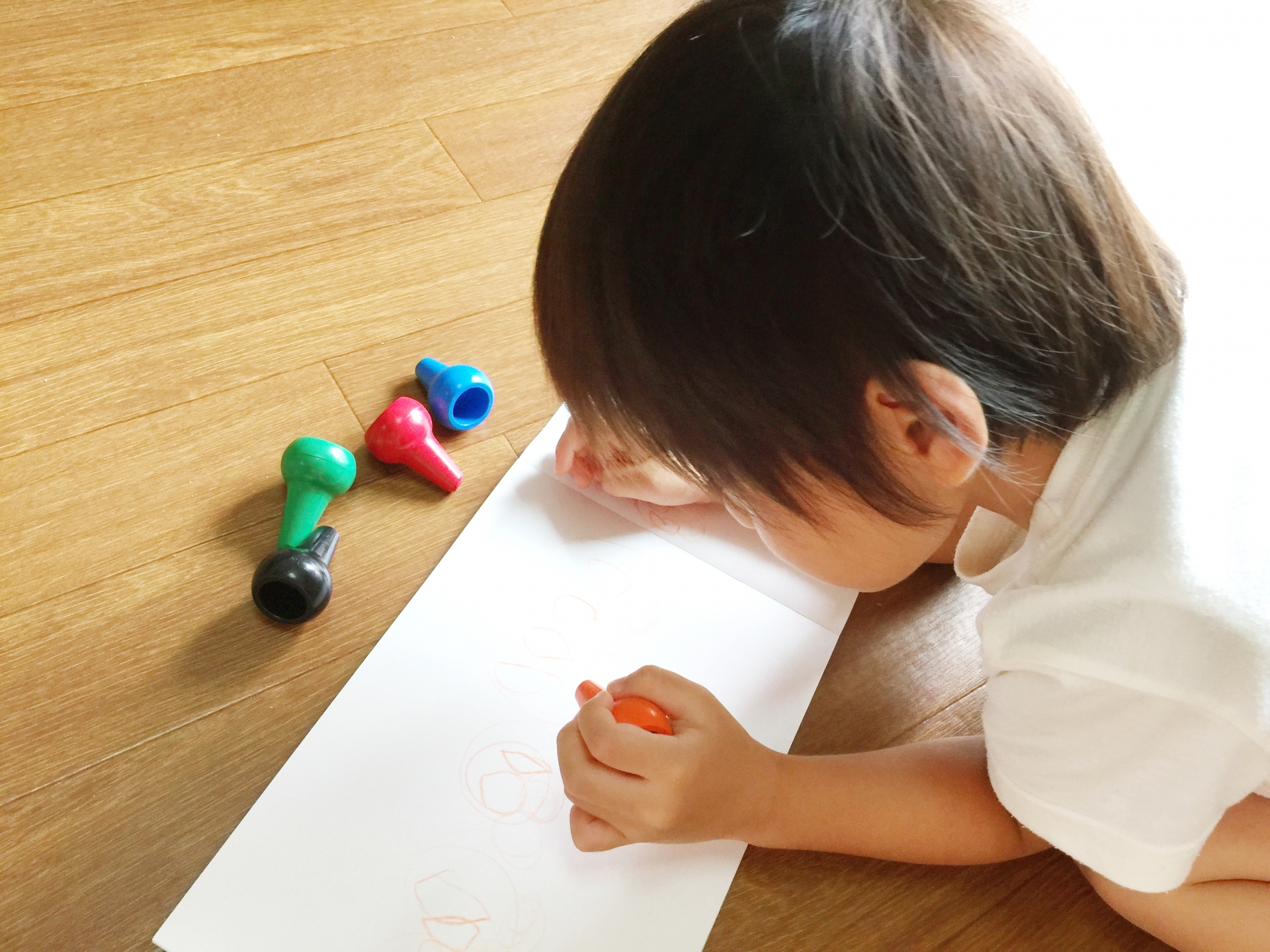

FM補聴システムとは、学校の授業などで先生の声を直接補聴器に届けるワイヤレス機器です。使用例や福祉制度の利用など説明します。

FM補聴システムとは

FM補聴システムとは、FM電波(169MHz帯)を使用して離れた場所にいる人の声...

聴覚障害

聴覚障害  聴覚障害

聴覚障害  聴覚障害

聴覚障害  リハビリ・医療

リハビリ・医療  聴覚障害

聴覚障害